近日,Plant Biotechnology Journal杂志在线发表了由学院青玲教授团队孙新华课题组撰写的“A Fungal Cysteine-Rich Protein SsSCP Activates Immune Responses and Confers Broad-Spectrum Disease Resistance in Tomato ”论文。该研究为开发新型生物农药和利用抗病受体进行抗病育种提供了新思路。

植物通过识别病原体相关分子模式(PAMP)激活防御反应,但真菌来源的蛋白类PAMP及其识别机制在作物中仍不明确。核盘菌作为宿主范围超600种植物的坏死营养型真菌,通过释放草酸和细胞壁降解酶等毒性效应子破坏番茄等作物组织,对全球农业构成重大威胁。当前依赖杀菌剂的防治策略因环境问题与耐药菌株出现愈发不可持续,亟需基于植物免疫的新型病害管理方案。本研究聚焦核盘菌分泌的SsSCP蛋白,探究其作为免疫诱导子在番茄中的作用机制,为作物广谱抗病提供新途径。

研究团队首先成功表达并纯化出蛋白纯度与结构完整的GST-SsSCP蛋白,在拟南芥、本氏烟草、番茄中,GST-SsSCP均能诱导强烈活性氧(ROS)爆发,并且拟南芥AtRLP30突变体完全丧失了对GST-SsSCP的响应,证实了SsSCP作为PAMP的功能及识别机制的保守性。

本研究鉴定出了番茄中SsSCP的识别受体,深入机制研究揭示SsSCP被番茄RLP Sl8600识别并传递免疫信号。十字花科植物拟南芥中RLP受体介导的PTI依赖于功能模块EDS1-PAD4,但本研究发现茄科植物SsSCP触发的免疫不依赖EDS1-PAD4或EDS1-SAG101模块,表明该信号通路在茄科植物中存在物种特异性,与拟南芥机制存在差异。

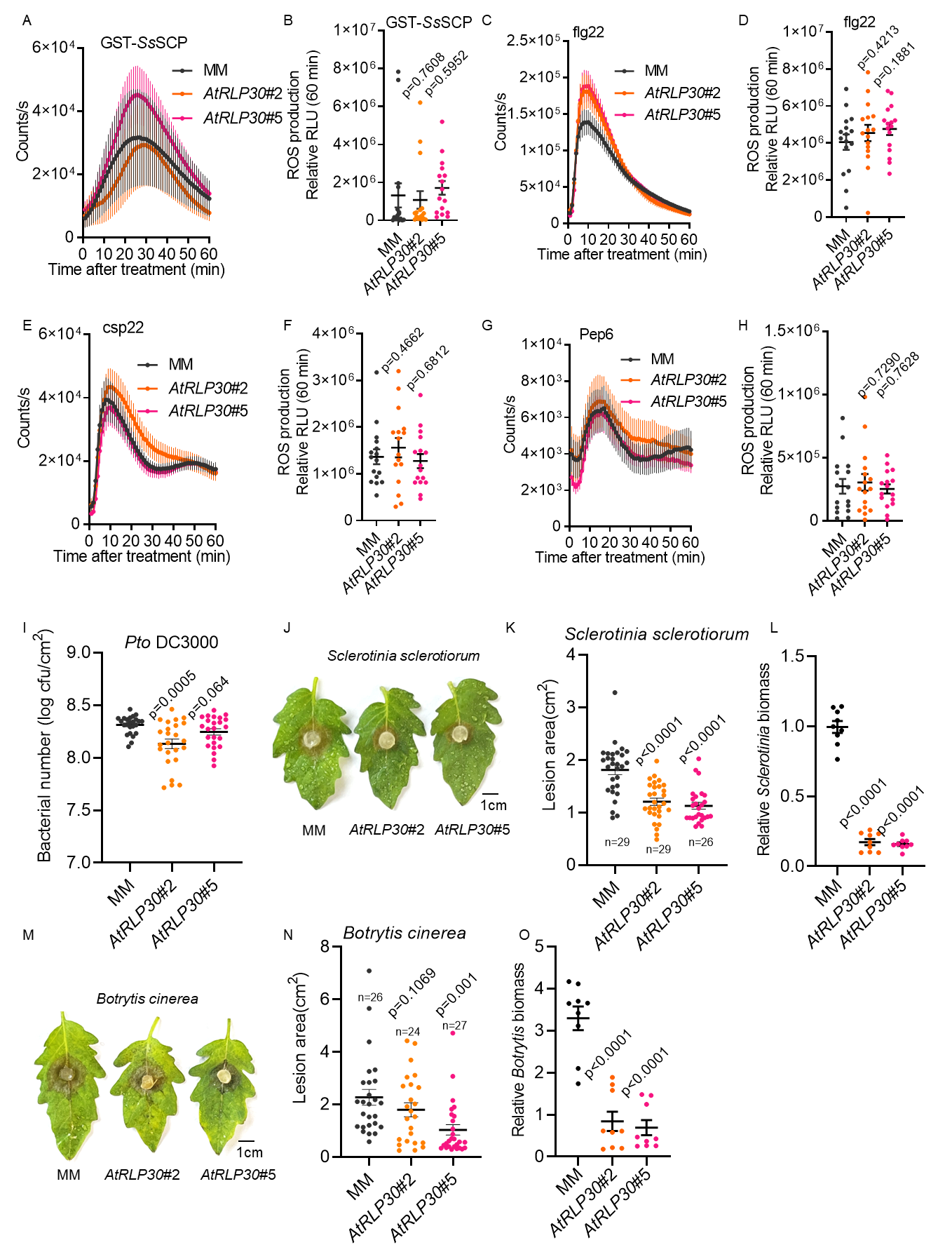

图1 AtRLP30在番茄中表达赋予广谱抗病性

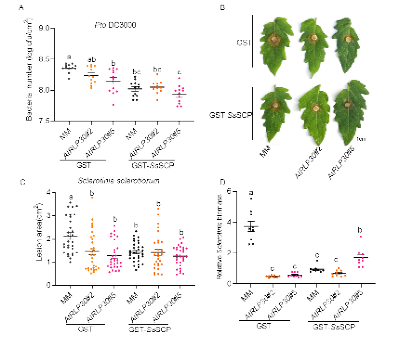

此外,本研究证实:在番茄中表达抗病受体基因 AtRLP30(图1)以及外源施用 SsSCP(图2),均可显著增强番茄对核盘菌、灰霉菌及病原细菌的抗性。表型数据显示,AtRLP30 转基因番茄的病斑面积与病原菌生物量均显著低于对照植株,抗病效果明确。这表明 AtRLP30 作为关键抗病受体,可通过分子改良手段提升作物抗病能力。后续可深入解析该受体的病原菌识别特征与作用机制,并将其应用拓展至大豆等其他作物,为作物抗病育种提供新策略与基因资源。

图2.外源施用SsSCP增强了番茄对细菌和真菌的抗性

该研究首次在番茄中系统解析了真菌来源的蛋白激发子SsSCP作为新型PAMP(病原相关分子模式)的免疫激活机制,鉴定出其在番茄中的识别受体,揭示了茄科植物中SsSCP特异性识别的受体系统与信号通路特征,填补了植物对真菌PAMP识别机制在进化多样性方面的认知空白。研究团队通过优化原核表达系统,成功实现SsSCP蛋白的高效生产,为其大规模应用提供了可靠的技术基础。SsSCP不仅展现出作为新型生物农药的开发潜力,更为抗病作物品种的分子设计提供了新的策略方向。

该文通讯作者是学院孙新华研究员,学院硕士研究生张丽媛、上海交通大学王远博士为论文共同第一作者,青玲教授对本研究给予了大力支持。团队研究生刘宇航、杨金文、张开浩,以及农业农村部西南山区特色作物种质资源评价与利用重点实验室杜成章研究员、福建农林大学海峡科学技术研究院农林业大数据科学中心肖嘉靖副教授参与了这些研究。该研究得到了国家重点研发计划、重庆市自然科学基金和中央高校基本科研业务费等项目的资助。

供稿:孙新华

初审:黄垭飞

复审:牛金志

终审:蒋红波