Water Research IF 11.5, 是Nature Index 确认82世界顶刊之一。

膜科学作为一种新型高效的分离技术,是实现经济可持续发展战略的重要组成部分,也是解决水资源短缺和提供新水源的有效途径之一。美国、欧洲和日本等发达国家将膜技术视为基础性关键技术进行研究与开发,并认为其在国家战略中扮演着重要角色。膜分离的本质在于传质和传能过程,这两个过程紧密相关,但目前仍存在核心理论空白。

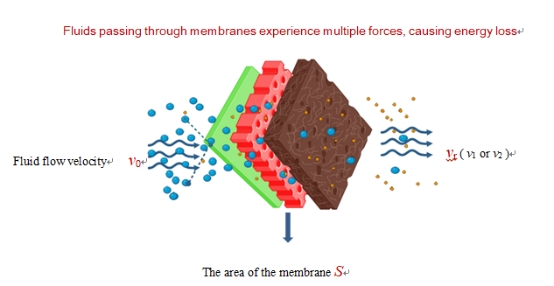

流体传质理论是流体传能理论的基础,而传质理论的现状是导致膜内流体传能机制难以完全解释的主要原因之一。这一理论瓶颈的关键在于膜结构的多样性,包括螺旋微结构、多孔结构、多弯曲面、锯齿结构和柱状结构等。由于无法将这些复杂的结构特性归纳为某种代表性结构,导致膜内流体流动的描述变得极为困难。因此,膜能量的基本原理往往依赖于外加能源消耗来替代膜内流体的能量损耗,但这依然未能彻底揭示其内在机制,仍然处于“黑匣子”状态。

膜的传能理论一直是全球膜科学研究者亟待突破的理论鸿沟。因此,该理论一经发表便引起了膜科学界的广泛关注和极大兴趣。由于这一研究采用了全新的思维模式,成功突破了传统方法无法解决的科学难题,使得一些基于常规思维的研究者对此产生了疑问。为此,《Water Research》主编特别邀请厉阗等作者对相关问题进行了深入解析,进一步推动了该理论的广泛传播。膜的传能理论是全世界膜科学研究者一直希望突破却无法突破的理论鸿沟。

(1)

常规思维的研究者认为,v0是一个假设值,由于当前技术无法直接测量而被视为虚拟且不存在。他们认为证明v0的存在是该公式必须解决的关键问题。本文清晰地解析了v0的必然存在性:若无v0,则不会有v1。具体而言,初始膜流体具有一定的流速v0,在通过膜时因受到阻力而导致能量消耗,最终流速变为v1。假设按照常规思维模式认为v0不存在,那么v1也无法存在。然而,v1是可以实际测量的实测值。

实际上,尽管目前的技术手段无法直接测量v0,但可以通过现有公式间接推算得出。因此,该公式的科学性和严谨性得到了充分验证。

由于上面带来的疑惑,对后面的公式产生进一步的疑惑。

(2)

常规思维部分研究者认为,根据上述公式,v0与S之间存在相关性。因此,S会随着v0的变化而变化。由此推断,v0对应的S值与v1对应的S值不会相同。然而,本文通过图形展示表明,在整个过程中只会出现一个唯一的S值,并且该S值是一个测量结果而非计算得出的数值。根据公式3,v0是基于初始膜压力的变化而变化的。如果S与v0呈正相关关系,那么仅需调整膜的压力差即可将膜面积调节至任意所需的大小。然而,按照这些研究者的逻辑推导出的结论显然违背了实际情况。

=

=

(3)

因此,本研究在审稿阶段获得了审稿人和编辑的一致认可。通过这篇讨论性文章,不仅验证了该理论的科学性和严谨性,还为其推广做出了重要贡献。

第一作者:麻子君

通讯作者:厉阗

第一单位:西南大学

撰稿:厉阗 初审:李园媛 终审:蒋红波